やり抜く力

達成の心理学

鉄人(大きな成功を収めた人たち)は、「やり抜く力(情熱・粘り強さ)」を持っている。

達成の方程式

努力は才能の2倍重要。努力によって才能はスキルになり、努力によってスキルが生きる。

- 才能 x 努力 = スキル

- スキル x 努力 = 達成

鉄人の神格化

常人の域をはるかに超えたパフォーマンスに圧倒され、それがすさまじい訓練と経験の積み重ねの成果であることが想像できないと、 なにも考えずにただ「生まれつき才能がある人」と決めつけてしまう。

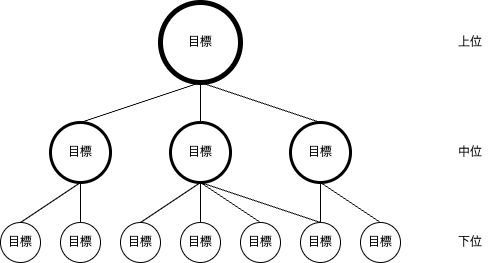

目標のピラミッド

目標のピラミッドが全体としてひとつにまとまり、各目標が関連性をもって、整然と並んでいる状態が望ましい。 たったひとつの究極の目標があり、ほぼすべての行動がその目標達成に向けられている。

粘り強さ(必死に努力したり、挫折から立ち直ったり)よりも、情熱(長い間わき目もふらずに、同じ目標にずっと集中し続ける)の方がはるかに大変。 人間のどんなにとてつもない偉業も、実際は小さなことをたくさん積み重ねた結果。

- 重要度の高い目標 … 粘り強く努力を続ける(安易に妥協しない)

- 重要度の低い目標 … 臨機応変に態度を切り替える(ほかのやり方を試す)

目標達成法

- 目標を25個書き出す

- 重要な5つにマルをつける

- 残りの20個には関わらない

「同じ目的」につながる目標を生かす。時間とエネルギーは限られている。

「やり抜く力」を伸ばす

大変な方法は独力(内側)でがんばること。ラクな方法は同調性(外側)を利用すること。 私たちがどんな人間になるかは、「遺伝子」と「経験」の相互作用によって決まる。

内側

- 興味(初期)

- 自分がいちばん楽しいと思うことを見つけ、それに取り組む(仕事にする)

- 満足度と業績が高くなる

- やりたいものが見つかるまでにはかなりの時間がかかる

- 子どものころには早すぎてわからない

- 内省ではなく、外界との交流で生まれる

- 初心者のうちにあまり厳しくすると、せっかく芽生えた興味が台なしになってしまう

- 興味を持続させるには、みずから積極的に掘り下げ、深めていく必要がある

- 自分から積極的に行動することが大事

- 自分がいちばん楽しいと思うことを見つけ、それに取り組む(仕事にする)

- 練習(中期)

- 意図的な練習を行う

- 高めの目標を設定する

- 集中して目標達成を目指す

- フィードバックを求める

- 何度も繰り返して練習する

- ひとりで練習する時間が多い人ほど、スキルの上達が早い

- 小さな弱点の克服をこつこつと積み重ねていくことが、驚異的な熟練の境地に至る道

- 時間の長さよりも「どんな練習をしているか」が重要

- 「ルーティン(毎日同じ時間同じ場所)」として「意図的な練習」に取り組む

- 大変なことをするのにルーティンにまさる手段はない

- 意図的な練習を行う

- 目的(後期)

- 「他の人々にとって重要な意味を持つ」と思うこと

- 社会のことも考えて行動する人のほうが、長い目で見て成功する確率が高い

- ただし「興味」がないと、大きな努力に結びつくことはない

- レンガ職人の寓話

- レンガを積んでいる

- 仕事(生きるために必要なこと)

- 教会をつくっている

- キャリア(もっといい仕事に移るためのステップ)

- 歴史に残る大聖堂を造っている

- 天職(人生でいちばん大切なもののひとつ)

- レンガを積んでいる

- 肩書よりも重要なのは、本人が自分の仕事をどう見なしているか

- 希望

- 成長思考 → 楽観的に考える → 逆境でも粘り強くがんばれる

- 楽観主義者と悲観主義者(鉄人は楽観的)

- 楽観主義者 … 苦しみは一時的で特定の原因があると考える

- 悲観主義者 … 苦しみを変えようがない原因のせいにし、自分にはどうすることもできないと考える

- 成長思考と固定思考(鉄人は成長思考)

- 成長思考 … 努力すればきっとうまくできると信じる

- 固定思考 … 挫折の経験を自分には能力がない証拠だと解釈する

- 身近な大人の成長志向を子どもはまねる

- 「逆境を乗り越えた経験(がんばればどうにかなった経験)」がレジリエンスを高める

- 脳は「筋肉」のように鍛えられる

外側

賢明な育て方

賢明な育て方とは、支援は惜しまないが、要求は厳しい育て方のこと。 賢明な教師など、親以外にも「支援」と「自信」を与えてくれる人との出会いが重要。

親をまねる

子どもは親をお手本にし、やることをまねる。 親自身が「努力家で、なにかに挑戦するときは全力を尽くし、楽しみよりもやるべきことを優先させ、遠い目標に向かって努力する」姿を子どもに見せる。

「やり抜く力」が身につく4つの家庭ルール

- ハードなことに挑戦しなければならない

- 「ハードなこと」とは、「意図的な練習」のこと

- やめてもよい

- ただし区切りの時期がくるまではやめてはならない

- 無理に続けても機会損失の可能性がある

- 自分で選ぶ

- 2年間は続けなければならない

適応の母

「やり抜く力」を強化するには、「やり抜く力」の強い文化を見つけ、その一員となる。 自分が属している文化の影響をあらゆる面で強く受ける。

「環境」が変わると、一瞬で自分が変わる。私たちは必要に迫られれば変化する。 慣れない状況のなかでがんばっていくうちに、やがて新しい考え方や行動が身について習慣となる。

社会的相乗効果

バスケがうまくなるコツは、自分よりややスキルの高い仲間と一緒にプレーすること。 なにかを本当にうまくなりたいと思ったら、自分の能力以上に背伸びする必要がある。

課外活動

学校の勉強以外に、楽しんで取り組めるような習いごとや活動を見つけて、かよわせる。 重要なのは、やろうと決めたことを、1年たってもやめずに翌年も続け、そのあいだに何らかの進捗を遂げること。 課外活動の継続年数は、大学の卒業率や就職率、収入の向上に影響を与える。

その他

- 成熟の原則 … ほとんどの人は人生経験を重ねるにつれ、より誠実になり、自信や思いやりが増し、穏やかになる

- 対応原則 … 人は自分の性格に適した状況に引き寄せられるが、その結果、さらにその特徴が強化される

- 学習性勤勉性 … 勤勉さは練習によって身につけられる

- グリット・スケールが高いと、幸福感や健康状態も良い

- ベテランが目新しいと感じるのは微妙な差異(ニュアンス)なのだ