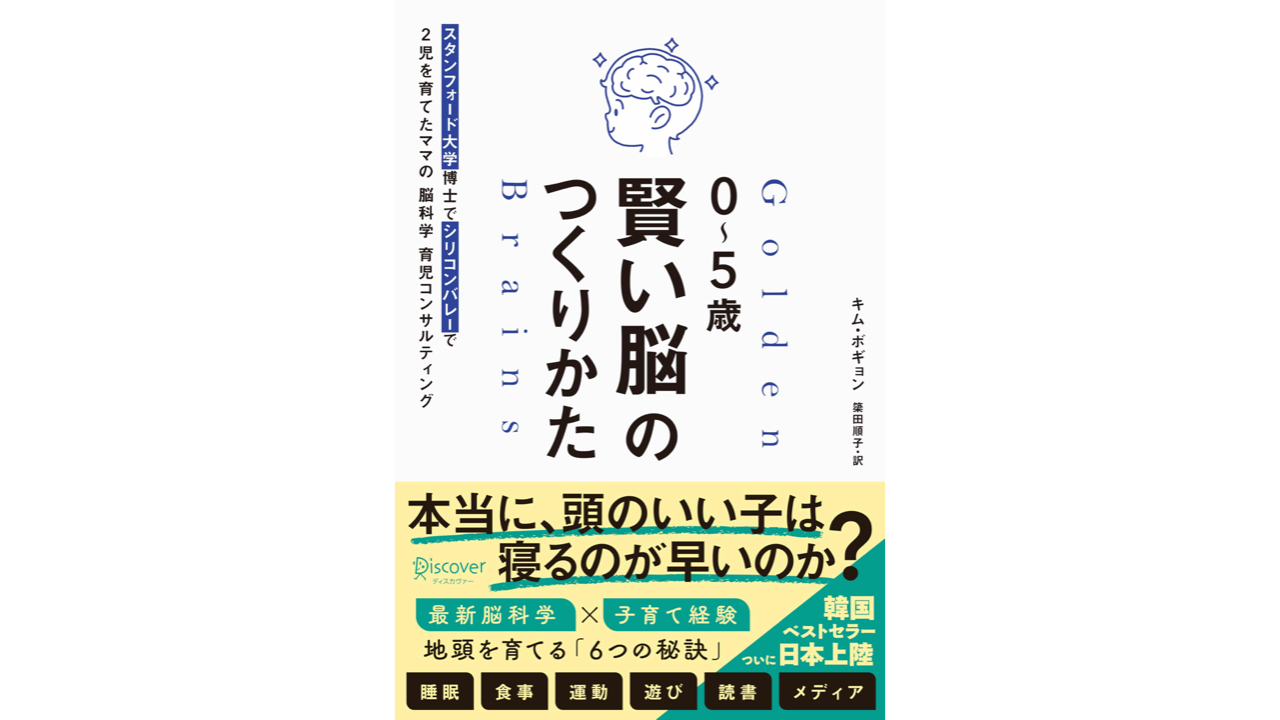

賢い脳のつくりかた

ゴールデン・ブレインを育てる6つのサイクル

- 土台をつくる3つのサイクル(健康に育つための土台)

- 睡眠

- 食事

- 運動

- 才能を育てる3つのサイクル(自ら考え判断して生きていく力)

- 遊び

- 読書

- デジタルメディア

脳の初期発達に影響を及ぼす要素

- 極度のストレスや感染

- 安定した愛着と社会的支援

- 十分な栄養

睡眠

眠りは自分の中で起きること。 親の役割は子どもを寝かしつけるというより、よく眠れるための環境をつくること。

睡眠の重要な2つの機能

- 老廃物をなくす

- 記憶の強化

健康的な睡眠パターンをつくる7つのテクニック

- 余裕を持って起きる

- 日差しを浴びる

- お昼寝をする

- 眠くなる環境をつくる

- 照明を落とし、テレビの音をなくす

- 1人になれる時間をつくる

- 涼しいほうが熟睡できる

- 規則的なリズムを守る

- 睡眠リズムを見直す

食事

健康は食べ物で決まる。 どんな食べ物をどう食べるか、子どもがきちんと決められるようにすることも重要。 親が食べる量を決めたり、子どもの口に食べ物を入れてやったりするのではなく、 子ども自ら体の声を聞き、自分で食べ方を決められるように機会を与える。

脳の発達に必要な栄養素

- タンパク質

- 人体の正常な成長や維持に必要

- 脂肪(長鎖多価不飽和脂肪酸)

- 認知機能の発達に影響

- 鉄分

- 器官の機能や成長に影響

- 亜鉛

- 細胞分裂に必須

- ビタミンB群

- 認知機能を維持

砂糖は猛毒

砂糖は脳の機能を乱す。多動性のある子どもの食事には砂糖が多く含まれる。 シュガーハイ(砂糖で興奮する)で、子どもたちは集中できなくなる。 人工甘味料に注意する。

小児肥満は脳に悪影響

肥満は認知機能・学力を低下させる。 注意すべきは、テレビやスマホを見せながら子どもにごはんを食べさせること。 映像を見ながら食事をすると、満足のサインに鈍感になり、普段より多くのカロリーを接種してしまう。 体と脳が疎通しながら食事できるように、食事の時間には食事に集中できる環境をつくる。

感情的摂食に注意

感情的摂食(ネガティブな感情を解消するための食事)の原因は、退屈とストレス。 子どもの機嫌が悪いときに、親がなだめようとして食べ物を与える影響が大きい。 なだめるために食べ物(特に甘い食べ物)で気は引かず、親もストレス解消のために食べ物(特に甘い食べ物)に頼らない。

水を飲む

水分が不足すると、認知機能(記憶や集中力など)が低下し、疲労しやすくなる。 飲料よりも水を飲む習慣を育むべき。 家に水以外の飲料を買い置きせず、出かけるときには水筒を持つ。

母乳と粉ミルク

母乳は脳の発達によく、粉ミルクは成長速度を加速させる。

食事の悩み

大人には目に見えるものを口に入れて食べることが重要だが、子どもにとってはそうではないことを忘れないようにする。 食事の時間には五感を使って、料理がくれる経験に子どもがどっぷり浸かれるようにする。

薬事の悩み原因3選

- 食事のスタイルが変わる

- 液体を飲むだけだったのが、新たな質感の食べ物が口の中に入ってくる感覚的ショックを経験する

- 遊びの面白さを知ってしまった

- フードネオフォピア

- 慣れない食べ物を避ける行動

偏食を受け入れる

子どもの口におかずを無理やり入れる行動は、子どもの自立に干渉してしまうため、よくない。 親が食べ物の量や種類に干渉すると、子どもは自分の体を理解し、適切な意思決定をする機会を奪われることになる。

野菜を食べない、新しいものを拒否する、お箸やスプーンを使わない、食事の時間に歩き回るなどの問題は、大きくなれば改善する。 楽しくてリラックスした雰囲気で食事する環境をつくることが、子どもには何よりの応援。

神経質になりすぎない

無理に料理をつくって疲れた親とごはんを食べるよりも、リラックスして楽しそうな親と仲良くピザを食べるほうがいい。

運動

跳ね回る子どもは賢い

子どもは動きながら学んでいる。 運動は脳の発達に大きな影響を及ぼし、学習や記憶になくてはならない。 運動している人は、老年期まで脳の健康を維持する。

長時間じっとしていることの問題点

肥満率が上昇し、体感(体を支える役割)が弱くなる。 未就学児童の場合、どれだけ運動したかではなく、どれだけ座っている時間を減らせたかが重要。

効果的な運動

歩くことと走ることだけは省かない。多用な筋肉を複雑に使う運動にも多くの利点が期待できる。 素足で歩くことは感覚や運動能力を育てる。

自然の中での運動が感覚を育む

自然環境は感覚能力を発達させる。 脳の発達について語るとき、私たちは認知的な機能を中心に考えがち。 体を動かすことや感覚を育てることも脳の重要な機能。

規則や制限なく自由に遊ぶことが子どもをいい子にする。 外に出て、自然の中で思いっきり走り回らせる。 間違いなく変化がある。

遊び

遊びは脳を育てる

遊びは脳を大きく複雑にする(育てる)。また、遊びを通じて生存に必要な技術を習得する。 楽しさをくれる身体活動はすべて遊び。

社会的な脳は遊びによってつくられる

1人で遊ぶときより誰かと一緒に遊ぶときのほうが、我慢すること(自己抑制)が多くなる。 友だちと遊ぶことは、してもいい行動としてはいけない行動を学ぶ最もいい機会。 親が追いかけながら「待ちなさい」「殴っちゃダメ」と叫ぶより、強力な力を持っている。

同じ遊びの繰り返し

子どもが同じ遊びを繰り返す理由は、その中に新しい喜びを感じ続けているから。 大人の目には同じように見える遊びも、実は少しずつ変化している。

遊びの4つの心得

- 遊びの時間は奪わない

- 遊びのポイントは無目的性

- 遊びのために子どもに必要なのはおもちゃではなく、機会

- 自分で決めて行動させてあげる

- 重要なことは、遊びの自発性と自己主導性(自分が面白いと思う行動を選択する)

- 自分で選択する行動が自分自身を理解することにつながる

- おもちゃでは学べないことがある

- 子どもは、自分の環境を見て、遊び道具を見つけて遊びをつくっている

- 子どもは退屈しても平気。子どもの退屈を恐れて、親が何とかしてあげなくてもいい

- 退屈という問題を解決する能力を育てて、その能力を自由に発揮できるとき、子どもは本当の自分を発見する

- ストレスに耐える力を育てる

- 遊びには、ポジティブな気分を高め、不安やストレスを克服する効果がある

読書

本を読むことの効果

本を読むことで、子どもの言語の発達を促し、表現力を優れさせ、共感能力を高める。 いいメッセージを込めた文章、世間に対して新設で、他の生命を尊重する気持ちのこもった文章を読むことで、私たちの視線は変化する。 いい本を読んで、他の人の立場を理解する能力が育った子どもは、世の中を愛するようになる。

読解力を育てる3つのカギ

どんな能力も遺伝的要因と環境的要因の相互作用によって育つ。

- 手軽に本に出会えるようにする

- 定期的に家の本をチェックし、子どもが関心のある本や、楽しく読める本が用意されているか点検する

- 本を読む時間が必要

- 子どもに本を読むには、子どもの時間より親の時間が重要

- 親の文章読解力も重要

- 「周囲の大人が『本を読むことを大事に考えている』と子どもが気がつくこと」が立派な環境をつくる重要な要素

デジタルメディア

デジタルメディアは害悪

デジタルメディアに触れる時間が増えるほど、子どもの言語の発達が遅延する。 親がデジタルメディアを利用しても、やはり子どもの言語の発達にはネガティブな影響がある。 デジタルメディアの利用により、子どもたちが失ったのは経験(親との会話)の機会。