ポスト平成のキャリア理論

サマリー&レビュー

内容

日本の現状と問題点を指摘したのち、今後の日本でキャリアを積むにあたってのポイントが示されている。

- 日本の現状と問題点

- 日本は天国のように快適過ぎるがゆえに、リスクを取ってチャレンジする意味がなくなってしまった

- 当事者意識を持つ人がいなくなり、日本から仕事のできる人がいなくなった

- 自らの進むべき道を見つけられなくなった(ミッションを創る力がなくなった)

- キャリアのポイント

- 20代 … チャレンジしまくる

- 30代 … リーダーを経験する

- 40代 … 理念を説き、部下を育てる

対象者

- 20代から30代前半のサラリーマン全般

- 挑戦しない「おじさん」

難易度

- 対話形式で論理が展開されるため、比較的読みやすい ただし、たまに論理や話が飛躍する部分がある

評価

★★★★☆(4/5)

- 「サラリーマンみんなのためのキャリア理論」というよりは、「日本のザッカーバーグを生み出すためのキャリア理論」という印象で、個人的にはもう少し一般的なキャリア理論を読みたかった

- それでも腑に落ち、目からウロコの情報が多かったため星4つ

日本の現状

チャレンジ精神の欠如

これだけ自由で機会に恵まれた世の中なのに、みな動こう(チャレンジしよう)としない。日本は天国のように快適過ぎるがゆえに、リスクを取ってチャレンジする意味がなくなってしまっている。過去や現状ばかりを肯定し、未来のために働かない「おじさん」が世の中を悪くしている。

リーダー精神の欠如

当事者意識(リーダー精神)を持つ人がいなくなり、日本から仕事のできる人がいなくなった。就職し、企業村で生きるうちに、いつの間にか個のない人間になってしまう。そもそも「1人の個人に依存しないシステム」こそが大企業であり、大企業で当事者意識を持つことが毛頭無理な話なのである。

理念の欠如

日本の経営者には、ミッションを創る力が足りていない。自らの進むべき道が見つけられないのは、「自分とは何か」「自分は何のために生きているのか」を考える時間が、人生の中で圧倒的に不足しているからである。このため、20代起業家の事業には、社会課題の解決ではなくカジュアルなアプリ開発が多く、大企業でも、課題なしにアイディアや人を先に集める「オープンイノベーションごっこ」が多くなっている。

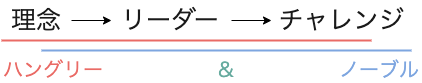

キャリア戦略

20代・30代・40代で、日本に欠如した「理念・リーダー・チャレンジ」をハングリー&ノーブルに培っていく。崇高な理念が強い天命感(高い当事者意識)を生み、強い天命感が粘り強い挑戦へ突き動かす。行動の源泉は「理念」であり、これが最も重要。思いつきのように一瞬行動できたとしても、継続して行動し続けるためには確固たる理念が必要となる。日本の大人はあまり努力をしないので、地道にやっていると結構な確率で成功する。

日本では、何らかのミッションに基づいて事業を構想し、ハングリー&ノーブルに実行して収益にまでつなげられる起業家的な的な人が必要とされている。今の日本で優秀と言われる、既存事業の日々のオペレーションをそつなくこなす人やファンドマネージャ的な素養などとは異なる。長期的には仕事の評価はフェアであり、ノーブルであることは収益という資本主義ゲームでも中長期的にはプラスとなる。

20代

20代はとにかく「チャレンジ童貞」を早く捨て、チャレンジしまくるべき。キャリアという観点なら、チャレンジによって失うものは何もない。チャレンジの失敗により自分の無力さを知り、挫折し、根拠なきプライドをリセットする。そのうえで、改めて自分を再構築する経験が必要。こうした経験がないと、謙虚さや大胆さは生まれない。 チャレンジし続ける中で、折れない人間と折れる人間を分けるのが、コーチャブルな人間であるか否か。コーチャブルな人間は、多くの情報を吸収し、的確に取捨選択して意思決定する。コーチャブルであるかどうかを妨げる要因は、根拠なきプライドが大きい。コーチャブルであるかどうかは、その企業への投資にあたって、重要な投資判断材料となる。 全体感から仕事のインパクトを把握するために、過疎地の駅の駅長をできるだけ早くに目指したほうがいい。過疎地の駅の駅長は、自分一人で多くの業務をこなし、乗客の命を預かり、自分一人で判断を下さなければならない。この経験により全体感が養われる。

30代

30代ではリーダーを経験するべき。リーダーになったことがないと、他のリーダーの内面を想像することができないためである。リーダーになったら、「部下の最大の関心事は何か、何をインセンティブとして働いているのか、生きているのか」を見抜けるように意識すべき。若いうちにマイノリティとリーダーを経験することが必須科目なのである。

40代

40代で飛躍するための条件は、2点ある。

- 理念を説ける

- 部下を嫉妬心なく育てようと思えるか

出世する人の共通点は、2点ある。

- 課長のときから上の目線を持っているか

- みんなが当たり前だと思っていたことを変えれるか

一般キャリア理論

市場価値

希少価値

キャリアの掛け算によって希少価値を高める。キャリアの掛け算とは、3つ以上の専門をトップクラスにマスターし、それらを組み合わせることで新しい付加価値を生み出すこと。領域を超えることがもっとも合理的なキャリア戦略なのである。

汎用スキルと組織固有スキル

市場価値は、汎用スキル(組織固有スキルと組織ブランドを除いた価値)で決まる。この価値に見合う範囲でしか転職できない。大企業であればあるほど、組織固有スキルの割合が大きくなりがち。世の中の8割以上の人たちは自分の能力を過大評価(組織固有スキルや組織ブランを自分の能力と勘違い)している。メタな視点を持ち、自分のスキル構成を定期的に棚卸ししつつ、自分を育てていくことが大切。

| スキル | 概要 |

|---|---|

| 汎用スキル | どこでも通用するスキル |

| 組織固有スキル | 組織内だけで通用するスキル |

転職

転職の限界は35歳までと言われてきたが、場合によっては40歳までチャンスはある。同じ会社や環境に10年、20年といることで人間は適応力を失っていく。

資質と能力

三種の神器

アメリカの一流大学では、「経営学」「コンピュータ・サイエンス」「哲学」が三種の神器となっている。

部下に必要な資質

- リーダーは、部下のやりきり感で判断して仕事を任せる

やりきり感とは、「こいつに任せたら、やりきってくれるか」という感覚のこと。

リーダーに必要な資質

- 嘘をつかないこと

- 仕事の全貌を伝えられること (全体のうちのどこをやっているのか示せること)

経営者として必要な能力

経営の7割、8割は資金繰りである。本当の経営者となるためには、血も涙もないゼニカネのコントロール部分がとても大きくなる。大企業の経営者は、自分たちの資金調達コストを明確に理解し、株式または借り入れ等の負債によって資金を調達し、そのコストからどれぐらいのリターンを生み出さなければならないのかを肌身で理解しないといけない。資金調達コストに対して投資家としての目線が求められ、資金繰りの実務が抜けると経営者としては片手落ちとなる。

教育

子ども・部下の教育

過干渉となり、先手を取って子どもが危ないことをしないようにすると、子どもの好奇心を排除してしまうことになる。要所ではちゃんと面倒をみるが、過干渉しないことが大切。

採用

失敗したことのない、ピカピカな経歴の人は警戒される。順風満帆で、失敗を経験したことのない優秀な子どもは、多様性のあるところに行かせたほうがいい。GoogleのCEOは、パーシスタンス(粘り強さ)とキュリオシティ(好奇心)を人材採用の際の重要な判断材料としている。

人間の変化

不幸な生い立ちの人間が大人になって変われるタイミングの1つが、恋愛。心から信頼できるパートナーを得ることで人は変わっていく。